経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)は、「第7回カーボンリサイクル産学官国際会議2025」を2025年10月10日(金)に開催しましたので、その様子をご報告します。

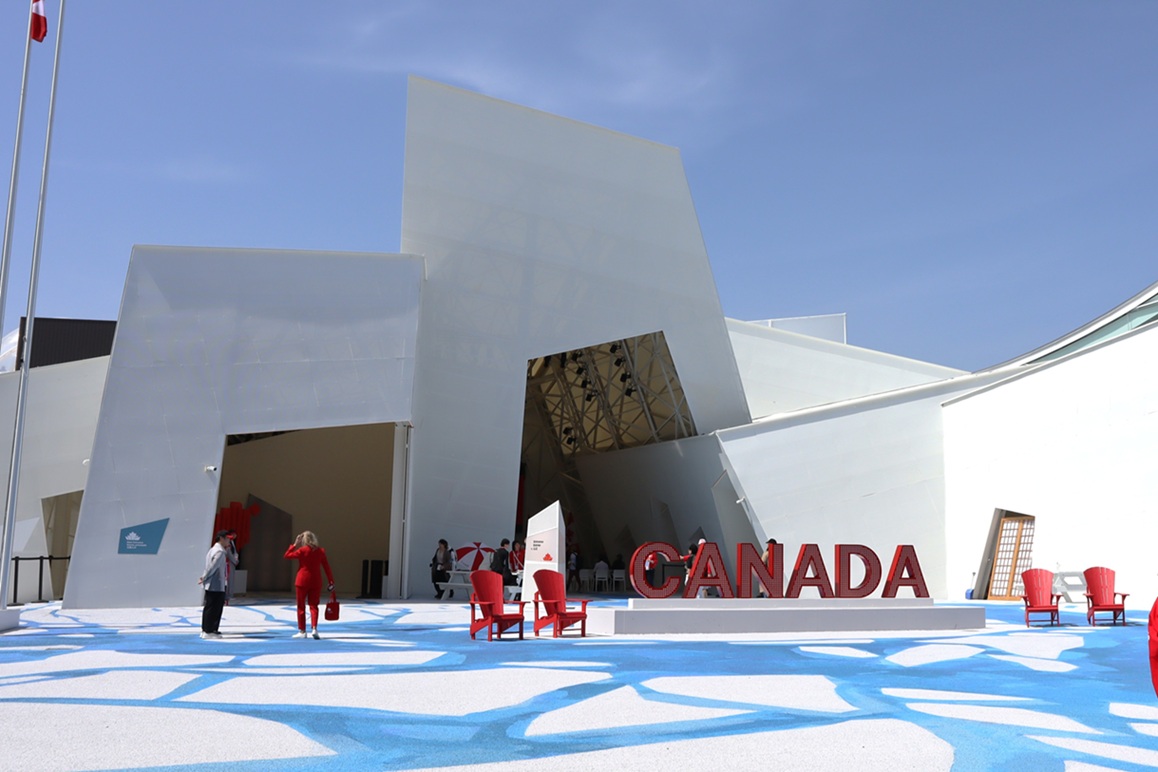

本会議は、カーボンリサイクルをはじめとするグリーントランスフォーメーション(GX)の実現に向けた国際協力を議論する「東京GXウィーク」の一環として開催されています。今年4月より開催した大阪・関西万博では、日本企業による様々なカーボンリサイクル技術が紹介されており、これらの取組との連携を強化するため、本年度は大阪での開催となりました。

本会議には、経済産業省 資源エネルギー政策統括調整官 木原晋一の他、世界の産・学・官の第一人者が登壇。「社会全体での排出抑制に繋がるCR分野での国際連携」、「2030年に向けたCR技術の方向性」、「CR市場の形成に向けたビジネスモデル」といった3つのテーマについて議論を繰り広げました。そして、閉会式ではNEDO理事 松本真太郎が登壇し、カーボンニュートラルの未来への思いを語りました。

また、参加者同士の交流を深め、カーボンリサイクル技術に関する知見を広げることを目的として、ポスターセッションが同時開催されました。会場にはポスター展示スペースが設けられ、38の企業・大学・関連機関・団体による最新の研究や技術が紹介されました。来場者にとっては、新たな発見や出会いのある貴重な機会となり、会場内では活発な意見交換が行われました。

「第7回カーボンリサイクル産学官国際会議2025」特設サイトURL

https://carbon-recycling2025.nedo.go.jp/

レポート

第7回カーボンリサイクル産学官国際会議2025- 日時:令和7年10月10日(金曜日)13:00~17:00

- 場所:ヒルトン大阪(大阪市北区梅田1-8-8)及び、オンライン

- 参加人数:現地約250名、オンライン約400名

- 参加国等:約20か国・地域

成果

本会議では、各国から産学官の関係者が一堂に会し、ネット・ゼロ実現のキーテクノロジーであるカーボンリサイクルについて、各国が将来的な社会実装に向けた技術開発・実証に取り組むことを確認するとともに、各国間の協力関係を強化することを目的として議論を交わしました。開会式

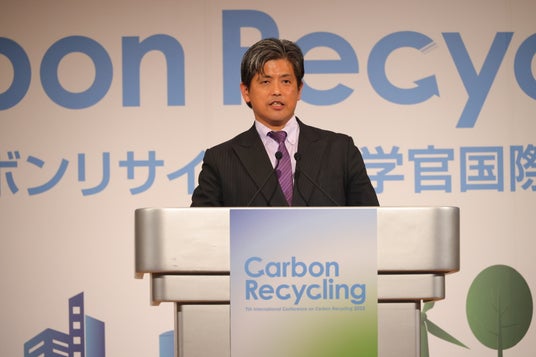

冒頭、主催者を代表して経済産業省 資源エネルギー庁 資源エネルギー政策統括調整官の木原晋一が開会の挨拶をし「本会議を通じて、カーボンリサイクルの社会実装に向け、世界の産学官の有識者が先進的な知見やアイデアを交換し、その成果が世界の安全で持続可能なエネルギーの未来に繋がることを期待したい」と述べました。その後、共催者のNEDO理事長 斎藤保に続き、ヌキ・アギャ・ウタマ博士(東アジア・ASEAN経済研究センター)、ティムール・ギュル氏(国際エネルギー機関=IEA=)、ナセル・オデ博士(キング・アブダラ石油研究&調査センター)、満岡次郎氏(カーボンリサイクルファンド)がゲスト講演しました。

社会全体での排出抑制につながる国際連携

最初のパネルディスカッション「社会全体での排出抑制に繋がるCR分野での国際連携」では、長谷川洋(経済産業省)、アンナ・スティーブンソン氏(英国政府エネルギー安全保障・ネットゼロ省)、田中洋志氏(出光興産、ラクマ・フィトリアーニ氏(プルタミナ)、マチルデ・ファジャルディ氏(IEA)がパネリストとして登壇。坂本敏幸氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレーターを務め、進行しました。本テーマでは、産業由来のCO2排出を削減するために、国・企業・研究機関が制度・技術・市場の各面で連携する意義を確認しました。議論では、技術コスト低減や需給確保には政府による支援が不可欠であること、環境価値を定量化・制度化して公共調達を通じた市場創出を図ること、そして国境を跨ぐCO2サプライチェーンを見据えて制度整合性を高める必要性が提示されました。新興国においても、技術・資金・知見の国際協力が決め手となるとの認識が共有されました。

2030年に向けたカーボンリサイクル技術の方向性

続くパネル「2030年に向けたCR技術の方向性」には、大石嘉彦(NEDO)、シャオジョウ・ジョウ氏(グリーンノア)、小堺規行氏(住友大阪セメント)、マーカス・ドーブ氏(MCi Carbon)、大西久男氏(大阪ガス)がパネリストとして、近藤元博教授(愛知工業大学)がモデレーターとして登壇しました。このテーマでは、鉱物分野(環境配慮型コンクリート等)、化成品分野(CO2由来ポリマー等)、燃料分野(SOEC メタネーション等)における最新技術の進展状況と社会実装への課題が紹介されました。議論では、スケールアップに向けた原材料やCO2・水素の安定調達、法規制の整備、地域・国ごとのコスト構造と市場特性の理解が必要であることが参加者の共通認識となりました。2030年実装を目指し、技術成熟度を高めるロードマップづくりが今まさに重要であると訴えました。

カーボンリサイクル市場の形成に向けたビジネスモデル

最後のパネル「CR市場の形成に向けたビジネスモデル」では、ニコラウス・ボルツェ氏(ティッセンクルップ)、前田修二氏(佐賀市)、鵜飼健司氏(アイシン)、イルメラ・コフラー氏(K1-MET)がパネリストとして登壇し、モデレーターをチヴァース陽子氏(三井住友フィナンシャルグループ/三井住友銀行)が務めました。本テーマでは、カーボンリサイクル技術の事業化・市場化に向けたモデル構築に焦点が当てられました。議論の中では、CO2や水素などの原料コストの削減、サプライチェーンの効率化、初期投資および運用コストの低減が、プロジェクトの経済性を確保する上で重要な要素であることが確認されました。また、回収したCO2を利用して製造された製品の環境価値を「見える化」し、適切な価格転嫁を可能とする制度やクレジット制度の整備が、市場を活性化させる原動力となることが示されました。さらに、産業間連携、ガバナンス、制度設計が市場創出の中核を担うという認識が改めて共有されました。

閉会式

閉会式ではNEDO理事 松本真太郎が登壇。「本日の会議では、国際機関や各国からの産学官の関係者が一堂に会し、カーボンリサイクルの意義・役割に関する理解の拡大・深化、CO2の環境価値の訴求や技術開発の更なる推進、そのための各国間の協力関係の強化の重要性をあらためて確認することができた。」と挨拶し、会議を締めくくりました。

カーボンリサイクル産学官国際会議について

持続可能な社会の実現への取組において、気候変動問題は克服しなくてはならない課題であり、脱炭素社会を実現する技術開発や社会実装に取り組むことが求められています。こうした取組の中で、カーボンリサイクルは、エネルギー需要部分で発生するCO2を多様な炭素化合物として再利用するサーキュラーエコノミーの根幹となる技術となります。経済産業省とNEDOは、2019年以降毎年、「カーボンリサイクル産学官国際会議(カーボンリサイクル国際会議)」を日本で開催しています。本会議は、カーボンリサイクルについて、各国の将来的な実装に向けた取組の確認、および各国間の協力関係を強化するために、活発に議論をする場として日本で開催されるものです。

経済産業省 公式サイトURL

https://www.meti.go.jp/

【国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 公式サイトURL】

https://www.nedo.go.jp/index.html